新日本婦人の会北海道本部のみなさんが日本共産党道議団に対して、子ども医療費の無償化を求める陳情に見えられました。

菊地葉子、佐野弘美両道議が応対。子育て中のお母さんたちから切実な実態が出され、両道議は「皆さんの運動と力を合わせて、実現に向けて取り組みたい」と決意を語りました。

by 事務スタッフ

by 事務スタッフ

日本共産党の真下紀子、佐野弘美両道議は、建設予算が大幅に増額された道道名寄遠別線の現地調査を行いました。

道州制特区法により開発道路から道に委譲された道道名寄遠別線は、名寄市から幌加内町を経由し遠別町までつなぐ約百㎞の道道です。2014年に地すべり対策、トンネル化によるルート変更などを理由に、完成予定が5年先送りされ、約47億円の総事業費が68億円も増額されて約115億円に、道費負担も約9.4億円から23億円に、約13.6億円も増額されました。

現在まで全体の約9割が完成し、残り約8キロの区間で地すべり対策、8つの橋とトンネル化工事を行う計画です。

工事先端部分には幅58㍍の土石流対策工が完成し、今後トンネル工事に伴って基準以上の砒素や鉛の溶出対策などが必要となります。

名寄遠別線整備の目的は、高次医療機関へのアクセスや物流効率化でしたが、わずかな距離には道道豊富遠別線から国道40号線を走る道路は既に存在していました。道路建設の目的自体が問われています。

名寄遠別線で短縮できる距離は8㌔ですが、山間部の曲がりくねった道路のため、想定ほどの時間短縮にはつながるのかはっきりした説明はありませんでした。すでに完成した道路のガードレール等の安全対策設備が各所で破損していました。トンネルの電気設備も新設しなければならないことも新たにわかりました。

道議団はこれまで工事の妥当性を問題にしてきました。真下道議団長は「今後も難工事が想定される。冬季の安全案走行、代替道路との走行時間も比較し、必要性をただしたい」と、決意を語っています。

by 事務スタッフ

日本共産党道議団調査員・三上博介

知事も委員を務める「JR北海道再生検討会議」がJR北海道に提言書を出してから3か月が過ぎた。日本共産党北海道議会議員団(団長・真下紀子)は提言書が強調する「聖域なき検討」や「選択と集中」の言葉は、「もうからない分野」や「利用者の少ない路線」の切り捨てを迫るもので、地域住民の願いと逆行すると警鐘を鳴らしてきました。

この間のJR北海道の行動-▽留萌線(留萌~増毛)の廃止報道▽有人駅の「無人化」と無人駅の廃止▽日高線の復旧工事の放置――からは、残念ながら杞憂でなかったことが証明されました。

このまま切り捨てだけを進めれば、過疎化が進む地方にとって「地方創生のスタート台にも立てない」(新ひだか町長)大打撃となることは必至です。

北海道新聞は、危機的な経営を乗り切るために、利用の少ない赤字列車を廃止するかのようなJR北海道の姿勢を「生活の足守る視点欠く」(10月2日「社説」)と厳しく批判しました。

党道議団は、この間(6月~9月議会)4議席に躍進した力を背景に、道民の足を守るために、地方議員と連携して現場に足を運び、首長や住民と懇談し、道議会で全員が質問し、JR北海道に申入れも行いました。

JR日高線の早期復旧とJR駅の無人化問題への党道議団の取り組み等について報告します。

JR日高線(苫小牧~様似)の鵡川・様似間が災害により1月から運休になっていました。「早く全線復旧してほしい」との住民の声に応えて、真下紀子、菊地葉子、宮川潤の3人の道議は6月8日、被災か所を視察し、酒井芳秀・新ひだか町長と懇談。

真下議員は、2定議会代表質問で、酒井町長の「地方創生というが復旧されないことには創生のスタート台にも立てない」との訴えを紹介し「災害区間の応急工事を急ぎ、遅くとも来夏までの再開」を実現するよう求めました。

高橋知事は、「地域の切実な声を重く受けとめ…JRが復旧に向けた取り組みに早急に着手するよう強く求める」と答弁。その後、知事自ら災害現場を視察し、9月にはJRの負担で被災か所は修復されました。

その後も、予算委員会で菊地道議(7/8)、「3定・代表質問」で宮川議員が、早期再開を求め続けました。

9月11、12日の台風17号の高波で、日高線豊郷~清畠間など2か所で土砂が流出するなどの新たな被害が発生しました。「大きな高波を受ければ、国道にも被害が及びかねない深刻な状況」です。

9月23日(祝日)に、宮川、佐野弘美両道議が急遽現地調査に入り、佐野議員が予算委員会で質問(9/28)、総括質疑(9/30)でも知事に早急な対応を求めました。

佐野議員―「このままでは国道にまで被害が及ぶ恐れがある。被害を拡大させぬためにも早急な対応を」。

高橋知事―「被害の拡大を防ぐ応急的な対策は欠かせない。本格的な工事と併せ、新たな被災か所への応急工事の早期着手に向けて協議を進めていく」と答弁。

――その後、10月6日から2か所の被害現場の応急復旧工事が実施されていることが判明しました。

JR北海道は「安全投資に経営資源を集中させるため」(JR北海道再生検討会議の提言)として、駅の無人化や無人駅の廃止、路線の見直し(廃線)方針等を矢継ぎ早に発表し、「地方切り捨て」を進めようとしています。しかし、その進め方はあまりにも一方的で、地元自治体に戸惑いと反発が広がっています。

| ※上幌向、清水沢はJR北海道が10月1日から無人化(道議団が道に確認ずみ) | ||

| 廃止 | 函館線 | 鷲ノ巣(渡島管内八雲町) |

|---|---|---|

| 根室線 | 花咲(根室市) | |

| 石北線 | 金華(北見市) | |

| 上白滝(オホーツク管内遠軽町) | ||

| 旧白滝(同) | ||

| 下白滝(同) | ||

| 石勝線 | 十三里(夕張市) | |

| 東追分(胆振管内安平町) | ||

| 無人化 | 函館線 | 上幌向(岩見沢市) |

| 奈井江(空知管内奈井江町) | ||

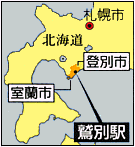

| 室蘭線 | 鷲別(登別市) | |

| 根室線 | 赤平(赤平市) | |

| 芦別(芦別市) | ||

| 石北線 | 留辺蕊(北見市) | |

| 美幌(オホーツク管内美幌町) | ||

| 石勝線 | 清水沢(夕張市) | |

7月に「無人化」の報道があった鷲別駅(室蘭本線・登別市)は、乗降客数が1日平均826人(14年度)で、付近には2つの高校や専修学校、室蘭工業大学があり、10年前より4割も増えています。青山剛室蘭市長は、党道議団との懇談で、「今後も住宅が増え、利用客が増える見込みがある中での無人化にとまどいがある」と語りました。これまでJR北海道が説明していた「収入規模が小さく、今後も好転が望めない」(9月9日の島田修社長の記者会見)とも矛盾します。

「無人駅」の地元への伝達と協議についでも、関係自治体からは「あまりにも急な話」「相談というより決定の通知」とJR北海道への批判の声が上がっています。高向巌道商連会頭も「自分たち(JR北)は何も発表せず、自治体から情報が出でくるのはいかがなものか」と苦言を呈した程です。

党道議団は、9月9日に菊地葉子、佐野弘美両道議が鷲別駅を視察し、登別市長、室蘭市長らと懇談。「3定・代表」で宮川潤議員、「同・一般」で菊地議員、「予算委員会」で佐野議員が、それぞれ質問し、知事の認識を質しました。

菊地議員―「(駅無人化の)対象となる基準が不明確だと地元自治体に反発がある。不明確な基準のまま無人化を強行しないよう、JR北海道に強く働きかけるべき」。

高橋知事―「地域の方が誤解や不審を抱くことのないよう、適切な対応を求めていく」。

「JR北海道が住民や自治体の了解なしに『廃止』の結論を押しつけないように」との質問にも、知事は「JR北海道に強く働きかける」と答えました。

――その後、鷲別駅の無人化の実施が1か月延長され、来年3月までは駅員を朝だけ暫定配置されることがJR北海道から報告されました。

私たちは「鉄道はもうからなければ廃止されでも仕方がない」ものと考えがちですが、しかしそれは大きな間違いです。公共性の高いJRには、経営安定のために多額の税金がつぎ込まれているのです。赤字だからといっで勝手に「住民の足」を切り捨てることは許されません。ヨーロッパでは、国の財政支援で鉄路を維持しています。

関西大学の宇都宮浄人教授は「道路は税金で造って支えているのに、赤字か黒字かという議論はしない…鉄道も道路と同じ大切なインフラです」「要は優先順位、予算配分の問題。道路に使っている莫大な予算のいくばくかを鉄道に回すだけ」と指摘。「(鉄道事業が赤字になる)北海道の姿が国際基準なのです」とエールを送っています。

人囗減少と過疎化、高齢化が急速に進む北海道。赤字だからと廃止を進めれば、北海道からは約8割の鉄路が消えでしまうことになります。車がなければ外出できない社会になっていいのかが試されでいるのです。

日高管内のある町長は「これまでのように国やJRに頼るだけではダメ。私たちも知恵や(必要なら)金を出す覚悟がいる」と語っでいました。どうやって鉄路を守るのか。それは「住民要求に寄り添い、ともに運動を進めること」です。

深川駅のエレベーター設置運動では、設置への国の補助基準未満にもかかわらず、党と住民が短期間に1万人余の署名を集め、市長に「財政は厳しいが実現する」と約束させる力になりました。

日高線の復旧でも、「1円も出せない」と渋るJR北海道に、地元自治体や党議員、党道議団が共同し、被災現場の応急工事を実現させました。党と地方議員はこれらの運動に真剣に学ぶ必要があります。何よりも住民からは「本気」が試されているのですから。

(2015年10月18日付、2015年11月01日付「ほっかい新報」より)

by 事務スタッフ

昨年成立した「医療介護総合確保推進法」に基づき、都道府県は来年度までに地域医療構想を策定することが義務付けられました。

全国で43万床、道内で1万床もの病床削減指標が示され、地域からは「我が町から病院がなくなるのでは?」と不安の声が上がっています。

地域医療構想とは、病床機能を「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」の四つに分類し、国が示した指針に基づき、2025年における機能別の病床必要数を二次医療圏域ごとに明らかにしたもので、病床機能の再編を進めることを目的にされています。道内21の二次医療圏域ごとに、地域の医療・介護・福祉・自治体関係者等で構成する「地域医療構想調整会議」で今年度までに各区域の案を策定予定です。その後、道は各圏域の案を元に「北海道地域医療構想」を策定します。

策定の根拠となるのが、国によって示された「地域医療構想策定ガイドライン」です。ガイドラインでは、25年における病床区分ごとの医療需要を推計し、これを元に都道府県が推計値を出すことを定めています。この推計値を元に、調整会議で二次医療圏域ごとの必要病床数が議論されることになります。

しかし、レセプトを元に推計した「必要病床数」は、地域の実態や潜在的医療需要を全く考慮せず機械的に当てはめを行っただけに過ぎず、何より通院している人のみを元に計算されています。今でも「医療費の支払ができない」「無保険」「通院が困難」などの切実な理由で、病院に行きたくても行けない実態が明らかになっています(12年社会保障人口問題基本調査「生活と支えあいに関する調査」)。

政府は「許可病床数に対して稼働病床が少ない」ことを理由に、病床削減の正当性を強調しますが、宮川潤道議は、医師看護師不足のため病棟を閉鎖せざるを得なかった病院が多い実態を示して、十分な医療を安心して受けられるようにするべきと道議会で繰り返し質問してきました。宮川道議が行った日高地域の医療調査でも、ある病院関係者は「地域医療構想で無理やりベッドを減らさなくても、既に病床休廃止が相次いでおり、既に医療崩壊の危機にある」と、切実な実態を語っています。

こうした国のやり方が許されれば本来必要とされる病床の利用率が低いことを囗実に、際限なく病床が減らされるおそれがあります。

地域医療構想策定後は、知事に過剰な病床の機能区分転換の命令や要請ができる権限が与えられ、従わなかった場合は「医療機関名の公表」「地域医療支援病院の不承認・取消」「管理者の変更命令」などができる強力な権限を持つことになります。道は「推計に基づき病床を強制的に削減していくという趣旨ではない」としていますが、高橋道政が、国のやり方に異をとなえるとは考えられません。

地域を壊す病床削減にノー! と声をあげ、地域医療を守る運動を大きく広げることが決定的に大切です。地域医療構想調整会議でも「患者の病態が反映されていない」「実情が反映されないまま病床を議論するのは難しい」(東胆振)と委員から疑問の声が出されています。徳島県議会では「国が一方的に病床削減を強いることは地域の医療ニーズに十分応じることができなくなる」と明確に述べた意見書を自民党も含めた全会一致で可決しています(第2回定例会)。保守層も含め、地域医療を守れの要求は幅広い一致が可能です。運動を広げに広げ、住民や医療関係者の声を十分反映させ、必要な医療を確保させることが必要です。

| 2次医療圏 21医療圏 |

2013年 (床)① |

2025年厚労省令 による病床数案 |

65歳以上 人口比較 |

|

|---|---|---|---|---|

| 最大値 (床) |

①との比 | 2025 /2010 |

||

| 合計 | 83,556 | 73,070 | ▲12.6% | 24.20% |

| 南渡島 | 6,130 | 4,848 | ▲20.9% | 14.50% |

| 南桧山 | 450 | 245 | ▲45.6% | ▲2.6% |

| 北渡島桧山 | 1,005 | 543 | ▲45.9% | ▲1.1% |

| 札幌 | 36,265 | 35,726 | ▲1.5% | 47.10% |

| 後志 | 3,471 | 2,919 | ▲15.9% | ▲1.3% |

| 南空知 | 2,390 | 1,923 | ▲19.5% | 5.10% |

| 中空知 | 2,114 | 1,607 | ▲24.0% | ▲3.3% |

| 北空知 | 747 | 522 | ▲30.2% | ▲7.0% |

| 西胆振 | 3,872 | 2,823 | ▲27.1% | 7.40% |

| 東胆振 | 2,441 | 2,458 | 0.70% | 28.20% |

| 日高 | 758 | 636 | ▲16.1% | 8.20% |

| 上川中部 | 7,223 | 5.614 | ▲22.3% | 21.00% |

| 上川北部 | 1,021 | 791 | ▲22.5% | ▲1.4% |

| 富良野 | 539 | 486 | ▲9.9% | 6.00% |

| 留萌 | 768 | 561 | ▲27.0% | 0.00% |

| 宗谷 | 775 | 581 | ▲25.0% | 3.60% |

| 北網 | 3,323 | 2,447 | ▲26.4% | 16.20% |

| 遠紋 | 1,210 | 777 | ▲35.8% | ▲0.0% |

| 十勝 | 4,741 | 4,060 | ▲14.4% | 22.70% |

| 釧路 | 3,697 | 3,009 | ▲18.6% | 17.80% |

| 根室 | 616 | 495 | ▲19.6% | 20.00% |

(日本共産党道議団事務局次長・紙谷恭平)

(15年11月01日付「ほっかい新報」より)

by 事務スタッフ

道保健福祉部のまとめによると、15年4月1日現在で、子ども医療費を中卒までの助成を行っているのは6市97町村にまで拡大したことが判明しました(詳細は北海道のホームページ参照)。

35市144町村のうち、小卒まで拡大しているのは117市町村、うち中卒までは103市町村になります。

道の乳幼児医療費助成は、入院は小卒までですが、通院は就学前まで。しかも所得制限があり3~6歳は住民税課税世帯に一割の自己負担。きわめて厳しい制限を加えています。

これに対して過半の市町村が上のせして助成しています。他方で道内の市では室蘭、釧路、北見、夕張、留萌、芦別、三笠、滝川、砂川、富良野、伊達などは上のせゼロです。

中卒までは、函館、紋別、歌志内、深川、北斗市です。なお高卒までに拡大しているのは、歌志内、北斗市と26町村です。

| ○道補助対象基準 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 区分 | 給付対象範囲 | 所得 制限 |

自己負担 | |||||

| 住民税課税世帯の3歳以上 | ||||||||

| 北海道補助基準 | ◆就学前:入院及び通院 ◆小学生:入院 |

児童 手当 に準 拠 |

総医療費の一割 | |||||

| ○市町村拡大実施内容(※給付対象範囲・所得制限・自己負担欄の空欄は、北海道と同一基準) | ||||||||

| 市(町村略) | 給付対象範囲(◎入院及び通院、●入院のみ、〇通院のみ) | 所得 制限 |

自己負担 | |||||

| 住民税課税世帯の3歳以上 | ||||||||

| 0歳~就学前 | 小1~小3 | 小4~小6 | 中1~中3 | 高1~高3 | 制限 なし |

課税世帯(自己負担1割) への市町村助成 |

||

| 1 | 札幌市 | ● | 就学前は初診時一部負担金 | |||||

| 2 | 函館市 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||

| 3 | 小樽市 | |||||||

| 4 | 旭川市 | ◎ | ◎ | |||||

| 7 | 帯広市 | ◎ | ◎ | 就学前は全額助成 | ||||

| 10 | 岩見沢市 | ◎ | 全額助成 | |||||

| 11 | 網走市 | ● | 入院のみ全額助成 | |||||

| 14 | 稚内市 | ◎ | ◎ | 初診時一部負担金 | ||||

| 18 | 赤平市 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 全額助成 | ||

| 19 | 紋別市 | ◎ | ◎ | ◎ | 初診時一部負担金 | |||

| 20 | 士別市 | ◎ | ◎ | ● | ○ | 全額助成 | ||

| 21 | 名寄市 | ○ | 全額助成 | |||||

| 23 | 根室市 | ◎ | ◎ | |||||

| 24 | 千歳市 | ◎ | ||||||

| 21 | 歌志内市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 15歳の年度末まで所得制限なし | ||

| 28 | 深川市 | ◎ | ◎ | ◎ | 全額助成 | |||

| 31 | 恵庭市 | ● | 就学前は初診時一部負担金 | |||||

| 33 | 北広島市 | ◎ | ◎ | ● | 就学前は初診時一部負担金 | |||

| 34 | 石狩市 | 就学前は初診時一部負担金 | ||||||

| 35 | 北斗市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 全額助成 | |

| 拡大市町村合計 | 入院 | 112 | 31 | 92 | 130 | |||

| 通院 | 117 | 115 | 103 | 28 | ||||

※本報道後、道の集計がすすみ、11月2日現在、「通院は中卒まで104市町村、高卒まで29市町村に」なっています。

(2015年10月18日付「ほっかい新報」より)

by 事務スタッフ

日本共産党北海道委員会と党道議団は10月19日、北海道教育委員会に対して、「校内におけるクリアファイルの配付等に関する調査をただちに中止すること」を求める申し入れを行いました。申し入れは、宮内聡党道委員会常任委員、菊地葉子党道議団幹事長、宮川潤政審会長、佐野弘美議員が行いました。

道教委は、9月29日の道議会予算特別委員会で自民党・道民会議の藤沢澄雄道議(日高管内選出)による「アベ政治を許さない」と印刷されたクリアファイルが、「道内の学校で教師の机の上に置いてあった」「全ての学校において調査するべき」「厳正に対処すべき」と質問。道教委が10月14日付で各道立学校長に調査の通知を発出。調査票(道立学校・職員用)を配り、1「校内で職員が、いつ、どこで、誰に配付していたか」。2「校内で見たことがある場合、いつ、どこで、誰が、どのように使っていたか」を求めています。

思想・信条の自由脅かす

菊地議員は、「密告を奨励するもので教職員間の分断を持ち込打ちの」と指摘。宮川議員は、「5校で机の上に置かれた状態であったことが分かっている。調査をする必要があるのか、圧力をかけられたと感じる調査をなぜする必要があるのか」と質しました。佐野議員は「政治的中立性をいいながら、思想・信条の自由を脅かしている」。宮内氏は「教育は信頼関係の中で成り立つもの。このまま突き進むのは重大な問題」と、調査の中止を求めました。

道教育委員会の秋山雅行・総務政策局長は、「5校以外にも同じ状況があるかもしれない、事実を把握するために調査する」と繰り返すのみ。何のための調査か、まともな回答はなく、教育行政への露骨な介入目的という他ありません。

この問題で道高教組は15日、調査は「教職員を萎縮させる」「クリアファイルは組合員に送付したもの」「組合活動への介入」「校長・教職員相互の信頼関係・を破壊させかねない」と、「通知発出に断固抗議し、調査の中止・撤回を求める」との声明を出しました。

政治的に教育を支配してはならないという憲法の民主主義と教育についての原則、教職員を統制する戦前にも似た動きは許されません。

(2015年11月01日付「ほっかい新報」より)

by 事務スタッフ

日本共産党北海道委員会(青山慶二委員長)と党道議団(真下紀子団長)は6日、JR北海道に対し、地方公共交通としての責任を果たすよう求め、要請しました。

真下団長と菊地葉子、宮川潤、佐野弘美の各道議、菊地日出夫、本宮幹夫、真壁悦夫の各日高町議、荻野節子浦河町議らが参加し、▽JR日高線の早期運行再開▽在来線廃止の中止▽安易な駅の無人化中止-を求めました。

1月の暴風雪災害による路盤流出で運行再開のめどがたたないJR日高線は、9月の台風17号の高波の影響で崩落箇所が増えていることが明らかになっています。

真下団長らは、公共交通機関としての自覚を持ち、早期の運行再開の見通しを示すとともに、被災拡大箇所の応急復旧工事に着手するよう求めました。

JR北海道総合企画部の高見大介専任部長は、「早期復旧を検討しているが、対処的な応急工事ではなく抜本的な工事でなければ再開できない」と答えるにとどまりました。

(15年10月07日付「しんぶん赤旗」より)

by 事務スタッフ

JR北海道が駅の無人化を検討しているJR室蘭本線鷲別(わしべつ)駅では、周辺住民から「混雑時に対応できるのか」などの不安の声が起こっています。

JR北海道が駅の無人化を検討しているJR室蘭本線鷲別(わしべつ)駅では、周辺住民から「混雑時に対応できるのか」などの不安の声が起こっています。

(北海道・越智朋子)

日本共産党の菊地葉子、佐野弘美両道議が9日、同駅を視察しました。

駅員は「朝は特に混雑する。普通列車はワンマン連転なので無人化すると改札業務も行うことになり、ダイヤの乱れが心配」と指摘しました。

列車を待っていた守屋さんは「札幌から引っ越してきたのでワンマン列車は初めてで、切符をどこで渡せばいいのかなどとまどいがあった。駅員さんがいるとすぐ聞けて安心。無人化は困ります」と話しました。

両道議は、小笠原春一登別市長、青山剛室蘭市長、胆振総合振興局の小玉俊宏局長とも懇談しました。渡辺勉、佐々木久美子両登別市議、常磐井茂樹、田村農夫成両室蘭市議も同席しました。

by 事務スタッフ

日本共産党の真下紀子、菊地葉子、宮川潤、佐野弘美の各道議は8日朝、道庁前でそろって街頭演説し、この日開会の第3回定例道議会に臨む決意を訴えました。定例会では、約62億円の補正予算案と議案などを審査します。高橋はるみ知事の戦後70年の歴史認識、多数の道民が反対する戦争法案への態度も問われます。

4人は「戦争への道を何としても食い止めよう。子どもたちやお年寄り、働く人たちの貧困に光を当てた議論をすすめる」(真下)、「若者、母親が各地で声を上げている。みなさんの声と力で、安倍政権を退陣させよう」(菊地)、「地域医療をどうするのか。入院ベッド削減の動機は医療費抑制。住民の命と健康を最優先に」(宮川)、「格差と貧困が広がる今だからこそ、子どもたち一人ひとりにゆきとどいた教育環境の整備こそ必要」(佐野)と訴えました。あいさつしていく人、握手を求める人もいました。

代表質問は宮川道議が11日、一般質問は菊地道議が16日に行います。

(15年09月09日付「しんぶん赤旗」北海道・東北のページより)

by 事務スタッフ

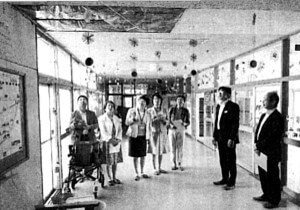

開設から37年がたつ北海道帯広養護学校は老朽化、狭あい化が目立ちます。日本共産党道議団は現地調査を行い、道議会でも取り上げ、施設の改善に奮闘しています。

日本共産党の真下紀子、佐野弘美両道議らは8月26日、関係者から道議団に施設の改善要望が寄せられている帯広市の帯広養護学校を現地調査しました。

2012年には、真下道議が同校を視察し、道議会でとりあげたことを契機に、高等部の増改築、厨房(ちゅうぼう)の拡張などが実施されました。しかし、生徒数が予想を超えて増加し、増改築後も、教室や給食、職員室の施設整備が追い付いていません。

増改築された高等部の校舎は明るく、スペースも確保されましたが、小学部、中学部は老朽化したまま。雨漏り箇所は寄宿舎含めて10カ所近くもあり、廊下に雨漏り受けのバケツを置いてしのいでいる状況です。体温調節機能が低い重度障害の児童・生徒のために小型の移動式エアコンが設置されていますが、隙間風の影響を受け、十分とはいえません。

真下道議は「帯広市内だけでなく十勝全域から入学している。地域性と将来を見据えた整備計画が必要だ」と話しました。

調査には、佐々木とし子党十勝道政事務所長、杉野智美、播磨和宏両帯広市議、佐藤耕平前中札内村議が同行しました。

1978年度開設。重複障害の生徒を受け入れる小学部・中学部と訪問学級、2012年度から高等部が開校し、知的障害のある生徒と、肢体障害との重複障害のある子どもたちが在籍しています。学級数は26から33で推移していましたが、11年度は40、15年度は49学級と急増しています。

日本共産党の佐野弘美道議は、7日の道議会文教委員会で、道立帯広養護学校(帯広市)の教育環境の悪化問題を取り上げました。

同校を現地調査した佐野道議は、老朽化で校舎の天井に穴があき、3年前と同じ場所に雨漏りを受けるバケツがあったと指摘。他校からも雨漏り修繕の要望が出ていることにも触れ、道の対応の遅さを批判しました。

同校では、生徒数の増加で教室が足りないことも問題になっています。図書室や生活訓練室、理科室などをすべて教室として使用しても、来年度は2教室足りない見通しです。

佐野道議は「現場の工夫や改修では対応の限界を超えています。大規模改修とともに、分校や学校新設も含めた見直しが必要です」と主張しました。

学校教育局の佐藤和彦特別支援教育担当局長は「改善を図るべき課題だ。検討したい」と答弁しました。

佐野道議は「特別な配慮が必要な生徒への必要な支援が滞り、教育を受ける権利がおびやかされている」と指摘し、早急な改善を強く迫りました。

(15年09月11日付「しんぶん赤旗」北海道・東北のページより)