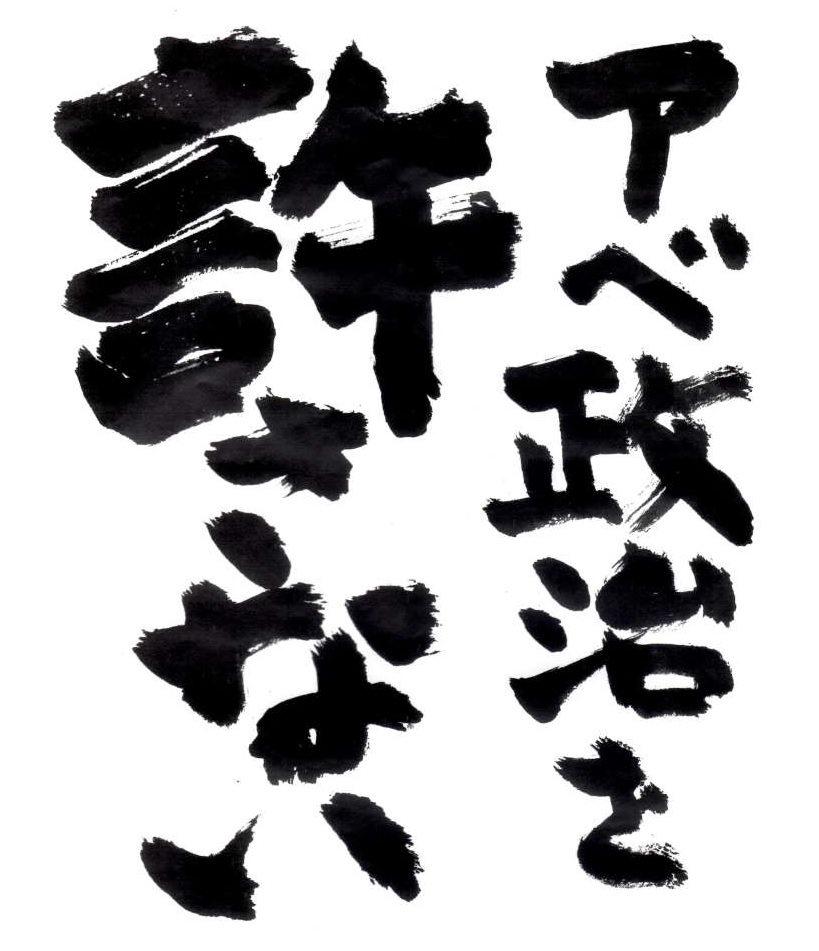

鈴木直道知事の本会議場での弔意表明に関する見解

日本共産党道議団 団長 真下 紀子

2022年9月21日

鈴木直道知事は、安倍晋三元首相の逝去に対し、13日、自民党の代表質問の答弁冒頭に、自ら弔意を示した。これまで知事は、現職道議の逝去に際しても道議会で一度も弔意を示したことがなく、弔意を表明する例は災害等による被害者などへの弔意に限定されていた。

知事は、「安倍元首相には、道政の推進に当たり、大いにお力添えをいただいた」と述べた。知事は、具体的な功績を紹介することもできない発言は、故人にとっても喜ばしいものではない。

弔意の表明は自由である。しかし、日ロ間の領土問題を後退させた安倍元首相の判断こそ北海道に対する最大の失策であり、前例を破ってまで、道議会で弔意を表明する理由にはなりえない。