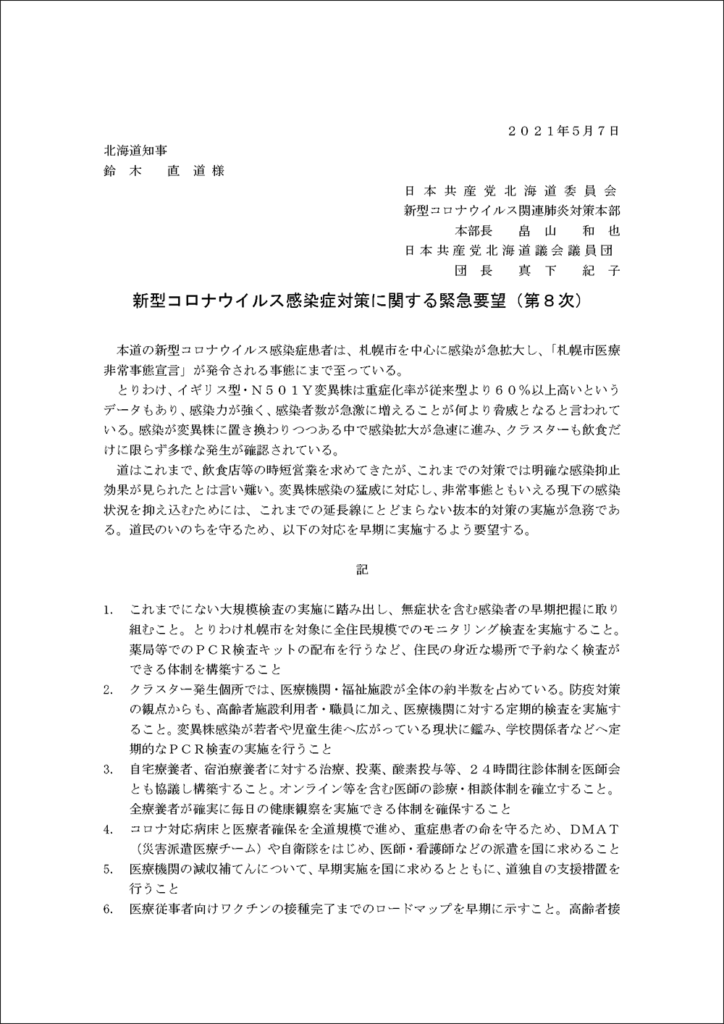

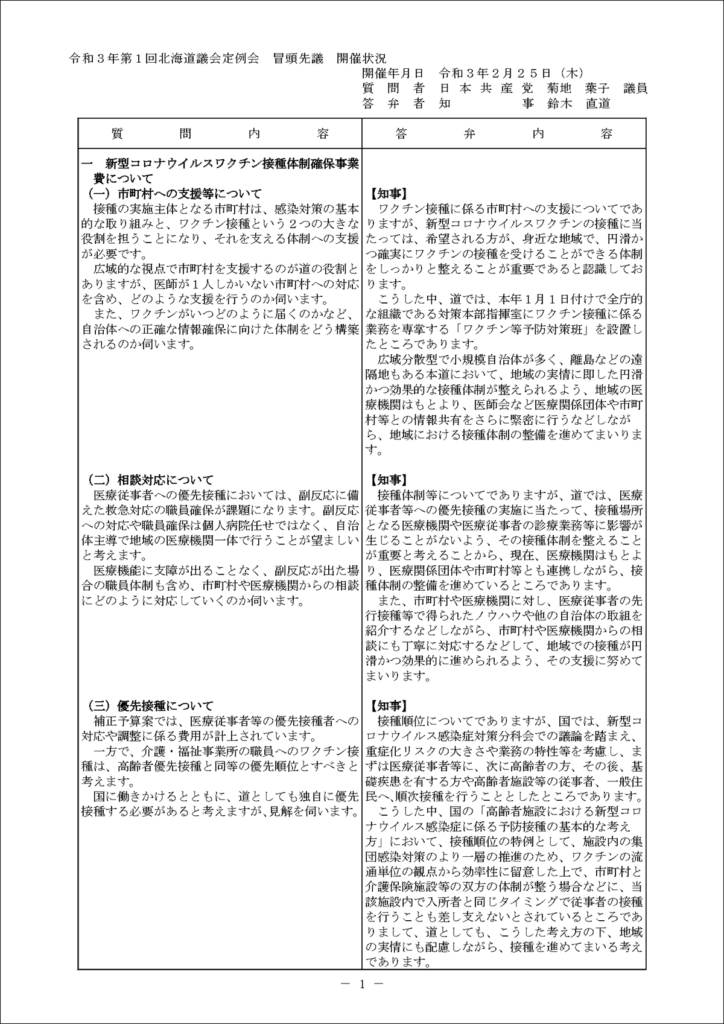

【報道発表】

2021年6月16日

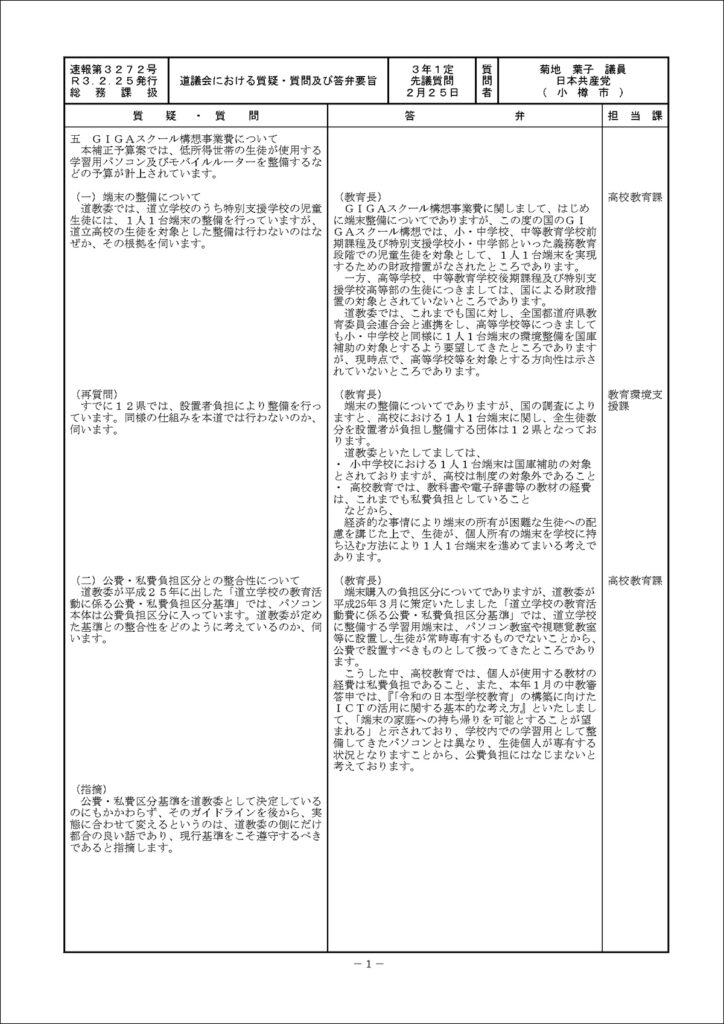

「道立高校校則実態調査」の結果について

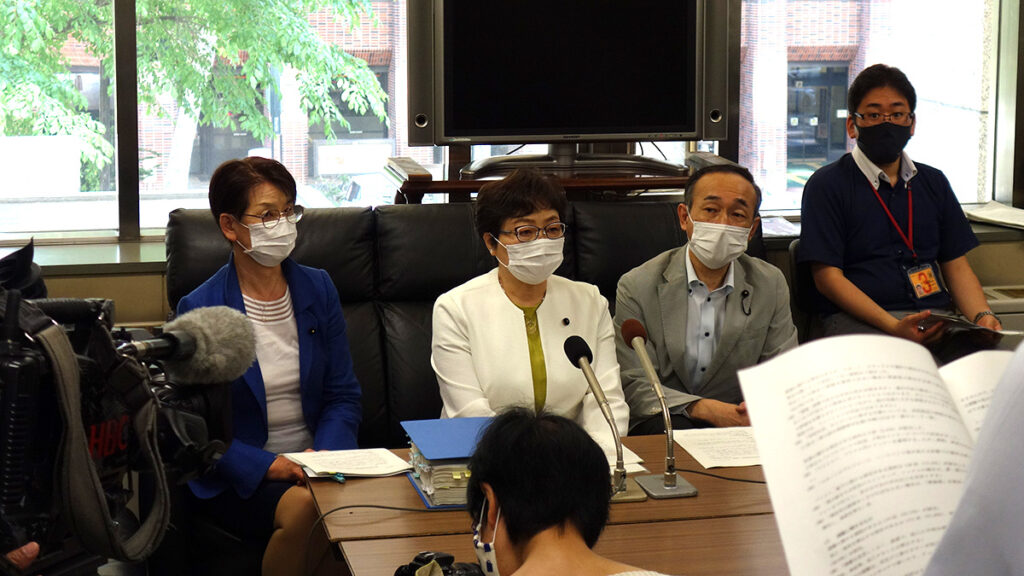

日本共産党北海道議会議員団

1.調査目的と経緯

社会の常識からみて明らかにおかしい校則や生徒心得など、いわゆる「ブラック校則」が社会的注目を集めており、その実態に批判が集まっている。しかし、実態について未だ多くが明らかになっておらず、不合理な校則に声を上げにくい状況にある。

我が会派は、道立高校における校則について調査を行い、今後、道議会において、校則や生徒指導のあり方について問題提起を行う目的で、標記の調査を実施した。

今回の校則実態調査は、「どこの高校のこの校則が問題だ」という告発ではなく、「子どもの権利を守るためにはどうしたらよいか」「全ての子どもを尊重する教育」の視点を柱に据え、道立高校における校則の実態を道民に知ってもらい、議論の契機とすることにある。

したがって、個別の校則については特定の校名の公表は行わず、また所在地域についても公表は行わない。

ただし、校則は本来、生徒・保護者全員が必ず目にする文書であり、匿名性・秘密性を伴う文書ではないことから、道民誰もが目にすることができ、オープンな形で知ることができる必要があると考えるものである。

2.調査方法

北海道教育委員会(道教委)に対して資料要求を行い、道立高校の校則を取り寄せた。

5つのテーマ:①人権・多様性に関するもの(服装、頭髪、個人の内面)②特別指導、③学校外活動、④校則改正、⑤校則公開を設定し、各校の校則について集計した。

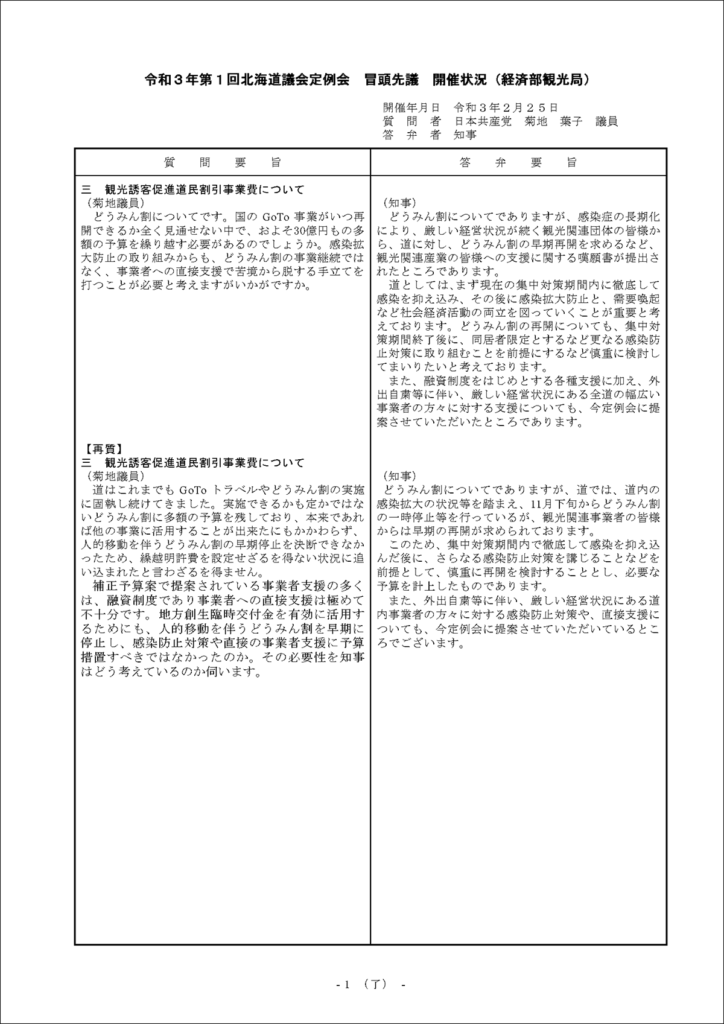

3.調査母数

道教委より提出のあった道立高校191校(全日制)※定時制、通信制は除く。

4.調査結果

① 人権・多様性に関するもの

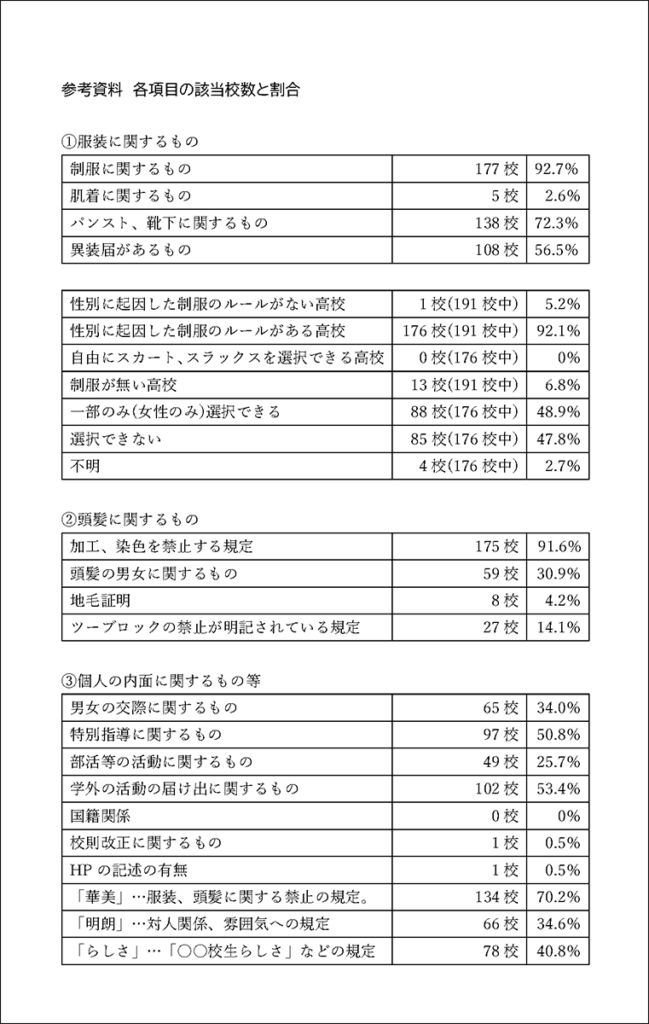

(1) 服装に関するもの

制服に関する規定があるは、177校(92.7%)が該当。

制服がある高校の中で性別に起因した制服のルールがある高校が、176校(92.1%)、全員が自由にスカート、スラックスを選択できる高校は0校、一部のみ(女性のみ、男性のみ等)選択できるのは88校(49.7%)、選択できないは、85校(47.8%)。制服がない高校は13校(6.8%)が該当。

制服に関する規定はあるが、スカート、スラックスの選択の規定が不明な高校は4校。

男女の違いとして記述してない高校は1校だった。

何かしらの理由で制服を着用できない場合に異装届の提出が必要な高校は108校(56.5%)であった。

(例) 「服装・頭髪の乱れは生活の乱れを招きやすく、素行不良の集団につけ込まれ、恐喝、わいせつ行為などの被害を受けることにもつながります。だらしのない印象が○○高校の評価を失墜させることにもつながり、他の生徒に大きな迷惑がかかります。制服のある高校では、ファッションは自由ではありません」

(例) 「学校生活、およびこれに準ずる行事については、本校指定の制服を着用する。

(1)男子…黒の詰め襟標準学生服(中略)(2)女子…紺のセーラー服」

肌着に関する規定がある高校は5校(2.6%)が該当した。

2校はスパッツについての記述、3校はインナーについての記述があった。

(例) 「ワイシャツ、ブラウス内にインナーを着用する。ただし柄物、華美な色は着用しない」

(例) 「スカートの下にジャージ、ハーフパンツ等が見える状態での着用は禁止」

パンスト、靴下に関する規定がある高校は138校(72.3%)が該当した。

(例) 「黒か紺または肌色のストッキング、ソックスの場合は、黒・紺の無地(ただしワンポイントまで可)とし、長さはすねの半分以上を目安とする」

(例) 「規定外の服装をしなければならない場合は、「異装届」を担任を通じ、生徒指導部へ提出し、承認を得る」他

(2) 頭髪に関するもの

頭髪に関する規程があるは179校(93.7%)が該当。

加工・染色を禁止する規定があるは175校(91.6%)、男女に関わる規定があるは59校(30.9%)が該当。

(例) 「頭髪は見苦しくなく、清潔で、他人に不快な感じを与えないようにする。パーマや脱色、染色等、加工することは禁止する」

(例) 「男子の頭髪は、耳及び上着のカラーが完全に隠れない程度とする」

(例) 「ヘアアイロンやコテで巻いたり、ウェーブなどの癖付け加工は認めません」

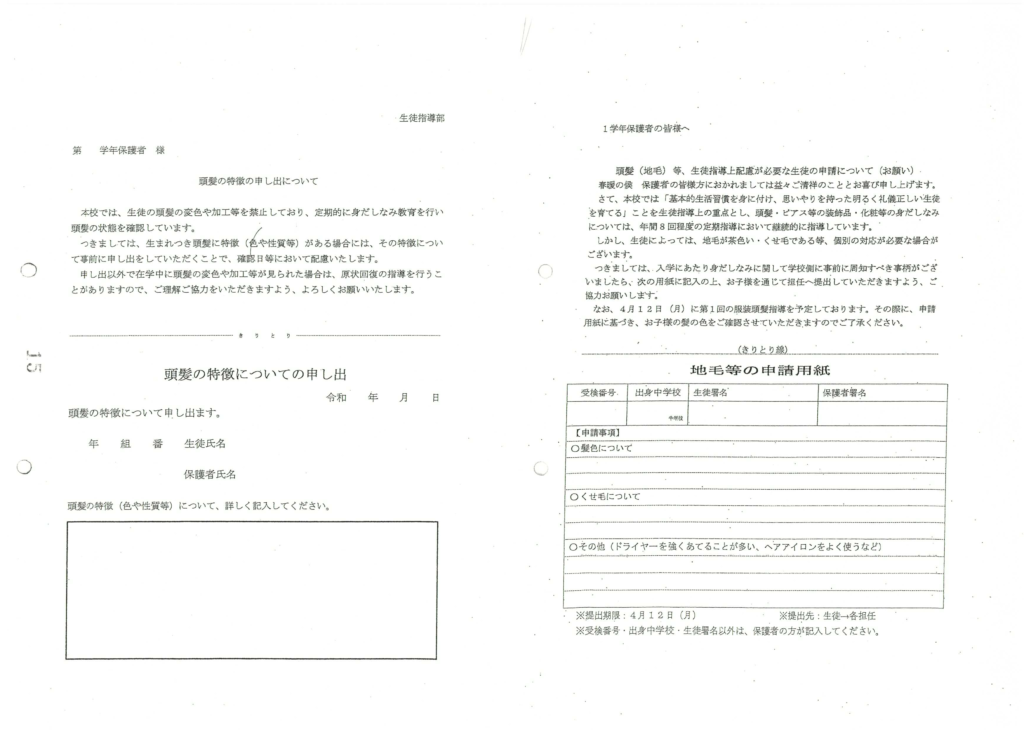

地毛証明に関する規定がある高校は8校(4.2%)が該当した。

(例) 「癖毛や髪の色が元々茶色いものは入学時に提出した癖毛届で判断します」

(例) 「地毛がもともと明るめの生徒については、保護者との確認の後、その色よりも明るくなることがないように注意してもらいます。中学時代に染色した場合は地毛を確認できませんので、入学時の黒染めした状態の色を記録し、基準としています。また、本校では頭髪の色の基準として美容室のカラーサンプルを使用しており、適合基準を規格の4番以下の黒さと定めています。入学時にはほぼ全員がその基準に合致しています」

ツーブロックの禁止が明記されている高校は27校(14.1%)が該当した。

(例) 「染色・パーマ・ツーブロック・エクステ等あらゆる加工はしない」

※ 地毛証明については、道教委の調査による

校則に規定はないが、地毛証明の提出(地毛登録など関係する正目の提出を含む)を求めている学校数は42校(22.0%)、このうち、入学時などに学年すべての生徒に届け出用紙を配布し、対象となる生徒に提出させている学校:12校(28.6% ※42校中)

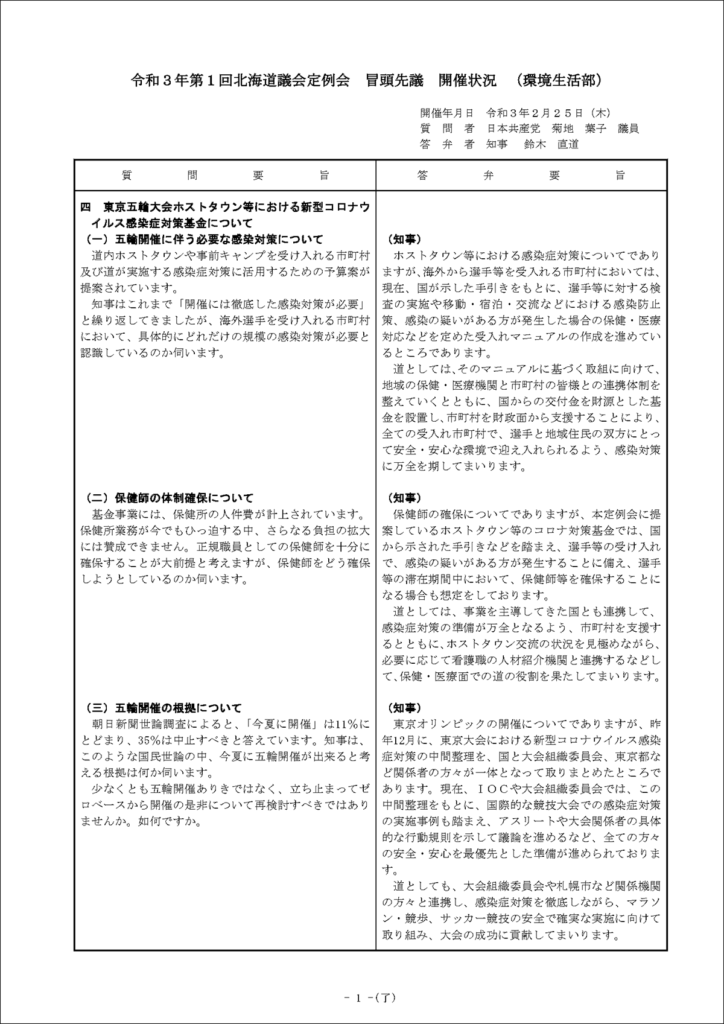

(3) 個人の内面に関するもの

男女に関する規定がある高校は65校(34.0%)が該当した。

男女の交際についての言及が多く、明朗さや清潔さを求めることが多かった。

(例) 「男女は、互いに心身の純潔を尊重しあうこと。」

(例) 「1.生徒間の交際は節度をもち、明朗清潔であること。2.学友以外との交際は慎重に考慮し保護者の意見を尊重すること。」

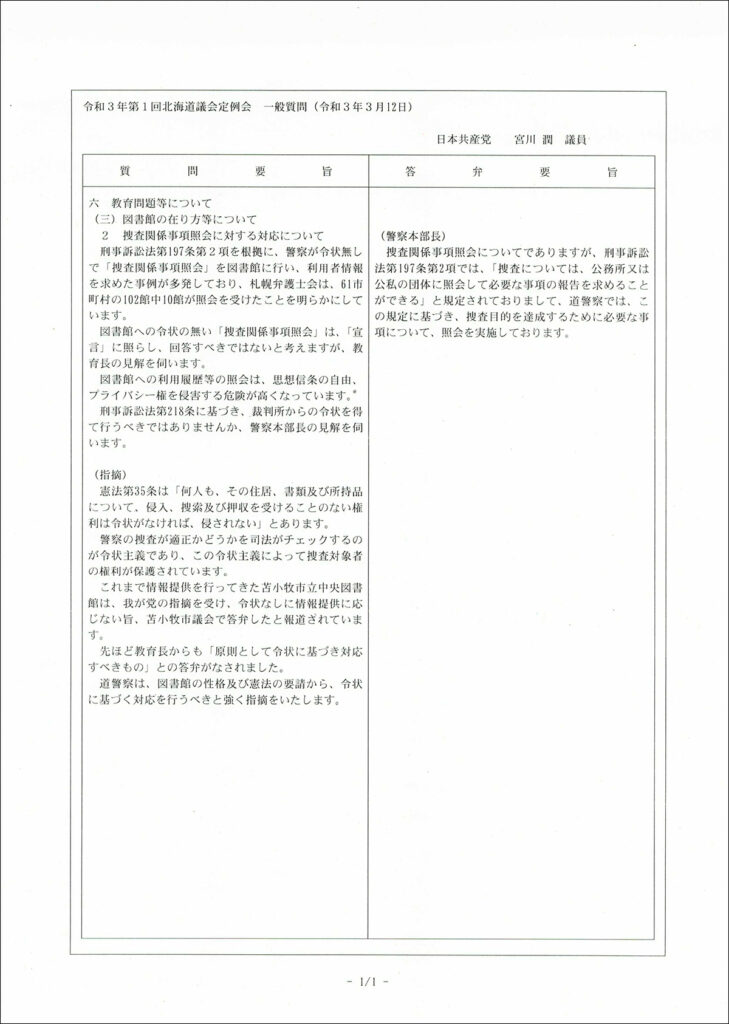

② 特別指導に関するもの

特別指導に関する規定がある高校は97校(50.8%)が該当した。

これには明確な懲戒規定の明記や、規則違反において「特別指導を行う」とのみ書かれている高校もあった。

(例) 「生徒の賞罰に関する規程(中略)法令や校則に反する行為や生徒としてあるまじき行為があったときは、懲戒に付するものとする」

③ 学校外活動の届け出

学校所属の部活等の届け出に関する規定がある高校は49校(25.7%)が該当した。

※対外試合や他校との連携活動がこれに該当する。

学校外の活動の届け出に関する規定がある高校は102校(53.4%)が該当した。

(例) 「校外活動(高体連・高文連などの公式行事)に参加する場合は、責任者があらかじめ所定の用紙により届出ること。授業を欠く場合は別の用紙により個人が教科担任に届出ること。受験のための授業を欠く場合も同じ」

(例) 「無届け集会への参加は禁止する」

(例) 「校外の組織または団体に加入するとき、及びそれらの関係する集会に参加するときは、所定の書類を学校に提出し学校長の許可をうける。但し、選挙に関してはこの限りではない」

(例) 「放課後の生徒による集会(ライブ活動など)について、参加または実施する場合は、該当担任に申し出て、届出証を提出すること(保護者同伴の場合は除く)

(例) 『校外の集会、催し物の企画・出場・参加については「集会・催し物に関する規程」に従い、事前に願い出て許可を受けること。(校則)』「特定の政治団体及び宗教団体の考え方を押しつけるものでないこと(集会・催し物に関する規程)」

④ 校則改正に関するもの

校則改正に関する規定がある高校は1校が該当した。校則を守る人の納得と主体的な取り組みを期待する文面だった。他の学校においては改正記録が残っているものの、規定は明文化されていない。

(例) 「この規則を明記した理由は、心得・校則というものはそれらを守る人々が納得した上で存在するのが本来の姿だからです。(中略)改正が必要ならば自らの手で新しい規則を創り上げていってほしいという願いもこの文にこめたつもりです」

⑤ ホームページの校則の掲載

学校のホームページに校則の記述がある高校は1校が該当した。

5. 日本共産党北海道議会議員団としての見解

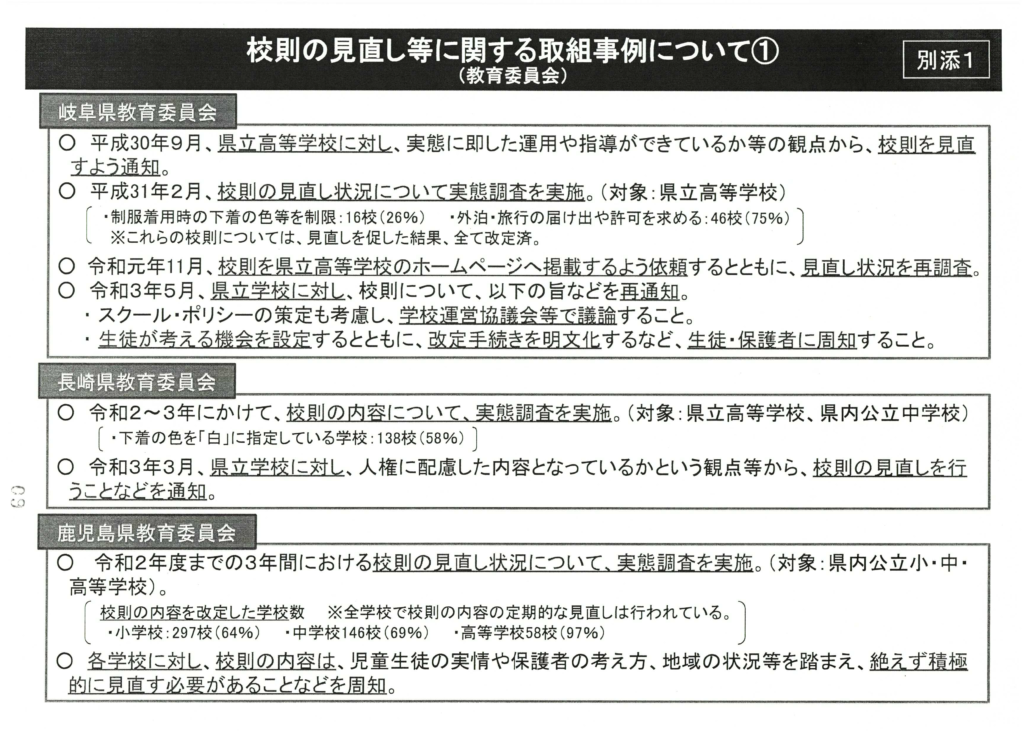

「校則」は、「学校が教育目的を達成するために必要かつ合理的範囲内」で制定されるものであり、「絶えず積極的に見直さなければなりません」とされている(文科省「生徒指導提要」)。この前提から逸脱した、或いは逸脱したと思われる校則が相次いで確認されたことは、子どもを必要以上に縛り付け、必要以上の管理教育を子どもに押し付けている実態があると言わざるを得ない。

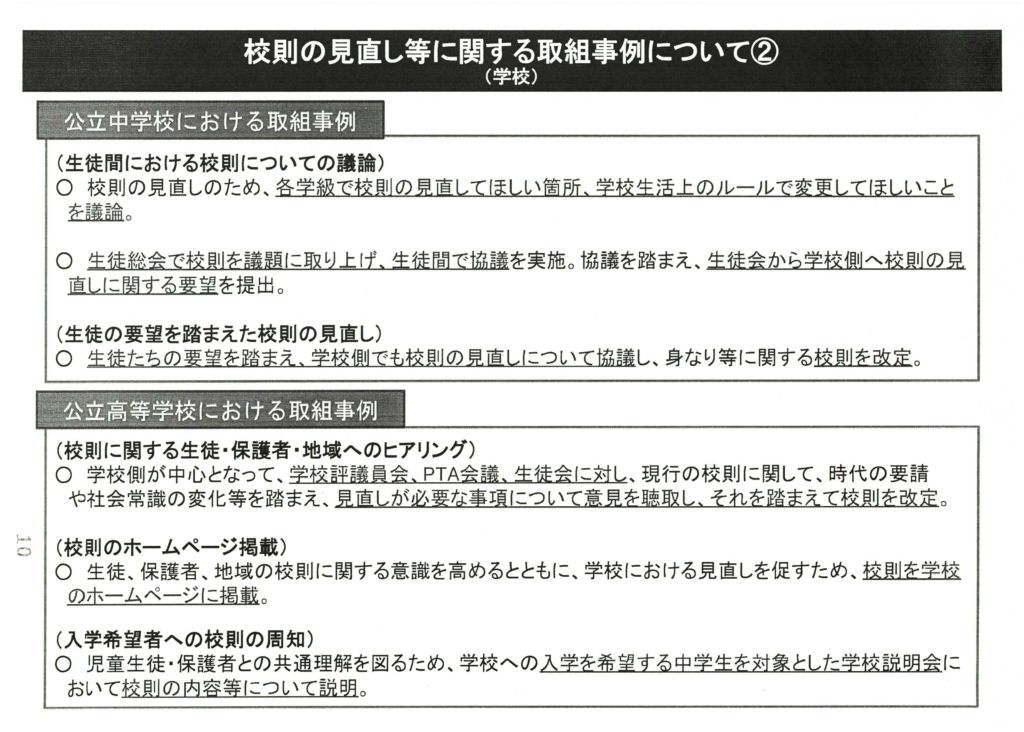

校則問題を考える上で、日本共産党は「どうすれば子どもの権利を守れるか」「どうやって子どもの直接参加で校則を変えていくか」を大切にしている。当事者である子どもたちが自らのこととして考え、人権や学習権の保障にふさわしい校則にするために、議論し、尊重される必要があると考える。

校則は生徒自身の手により絶えず積極的に見直すことが求められており、何よりも学校の主役である児童生徒の意見、保護者や地域の声もしっかりと踏まえる必要がある。

日本共産党道議団は、以下の点について改善が必要と考えるが、当事者である高校生、学校関係者、保護者をはじめ、道民のみなさんと今後とも意見交換を重ね、校則の改善に取り組んでいく契機として報道発表を行う。

◆ 改善・議論が必要と考える観点

⑴ 校則を議論するうえで、道教委による実態調査の実施

⑵ 「男子」「女子」と記述されているものが多く見受けられる、LGBTQなど「性の多様性」が社会的課題となっている中、多様性を尊重し、誰もが自分らしく生きられる視点からの見直し

⑶ 学校外の活動について、校則で規定を設けることが必要なのか、必要以上の規制をかけ、主権者としての権利が侵害されていないかなど、人権尊重の視点

⑷ 「地毛証明」について、校則に明記されている学校は少ないものの、実際には多くの学校で「頭髪指導」の名の下に行われている実態があり、「なぜ禁止されているのか」など明確な理由がないことは問題と考える。本当に必要で合理的な規則なのか、時代に合っているのか等の視点を大切にした生徒主体の議論を経た見直し

⑸ 生徒の参加を保障し、生徒が自由に意見を表明する機会を確保したうえでの、校則の見直し

⑹ 学校ホームページに校則を掲載。校則の根拠に関する説明、児童生徒・保護者との共通理解を図るための意見交換

以上

参考資料 各項目の該当校数と割合

道立高校校則調査

社会の常識に照らし合わせて、明らかにおかしい校則や生徒心得などの「ブラック校則」が問題となっている中で、実態はいまだ多くが明らかになっておらず、声を上げにくい状況にあります。

日本共産党北海道議会議員団は、道立高校191校(全日制)について、今後の道議会において、校則や生徒指導のあり方について問題提起を行う目的で、調査を実施しました。

資料